「屋号」とは、個人事業主などが使用する「商業上の名前」のことです。必ずしも付ける必要はありませんが、対外的な認知や信用を得る際などに役立ちます。付け方のルールやポイントをおさえて、適切で魅力的な屋号を考えましょう。

目次

屋号とは?

屋号とは、個人事業で使われる「店名」「事務所名」「ペンネーム」など、個人名とは異なる、いわば事業用の「通り名」のことを指します。開業届や確定申告書には記入欄がありますが、必ずしも屋号を付ける必要はありません。

屋号を付ける場合、とくに特別な申告は必要ありません。開業届や確定申告書などに記入したものがルールに反していなければ、そのまま屋号として認められます。そのため、屋号は自由に変更することもできます。

「屋号」と「商号」は別モノ

屋号が個人事業主などの「通り名」であるのに対して、「商号」は株式会社などの「会社名」のことを指します。会社などを設立する際には、商号を登録する必要があります。個人事業の場合、商号を設定する必要はありません。

屋号を付けるメリット

屋号の設定は必ずしも必要ではありませんが、屋号を付けておくと、個人名のみで事業を行う場合と比べて以下のようなメリットがあります。

- 事業が認知されやすい

- 銀行口座の名義に屋号を記載できる

- 対外的な信用につながる

- プライベートとの区別がしやすくなる

それぞれのメリットについて、以下で説明します。

事業が認知されやすい – 屋号のメリット

事業内容が伝わりやすい屋号を付ければ、より多くの人に事業を知ってもらうきっかけになります。たとえば「〇〇デザイン事務所」や「〇〇商店」などといった屋号を付ければ、説明が無くとも事業内容をざっくり伝えることができます。

また、覚えやすい語感や、親しみの湧く言葉を選べば、それだけで事業にポジティブな印象を抱いてもらうきっかけにもなります。「浅草工務店」や「八王子クリニック」など、屋号に地名を含めることで、地域住民に親しみを感じさせるのもテクニックの一つです。

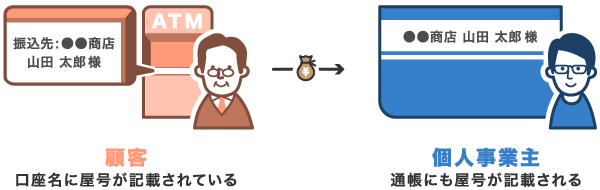

屋号付きの名義で銀行口座を作れる – 屋号のメリット

いわゆるメガバンクやゆうちょ銀行に加え、一部のネットバンクなどでは「屋号+個人名」の名義で銀行口座をつくることができます。顧客から送金を受ける際などは、名義に屋号が含まれていたほうが相手側に安心感があります。

基本的に、屋号付きの口座をつくる際には、開業届や賃貸契約書など、屋号の書かれた公的な書類が必要になります。なお、「屋号のみ」名義での口座開設はハードルが高く、ゆうちょ銀行など、限られた一部の銀行でのみ可能です。

対外的な信用につながる – 屋号のメリット

適切な屋号を付けて事業を行うことは、それだけで対外的な信用につながる場合があります。個人事業の場合、そもそも会社などと比べると社会的な信用度は低いもの。屋号あり・なしのちょっとした違いでも、良い印象を得られるに越したことはありません。

とくに屋号付きの銀行口座を持っている場合、それはそのまま、口座開設の審査を通ったのだという証明にもなります。その他にも、屋号の印鑑や、屋号の入った名刺などは、取引先から信頼を得るための重要なツールとして使えます。

プライベートとの区別がしやすくなる – 屋号のメリット

収支の記録などといった場面では、屋号を使うことで事業とプライベートの区別がしやすくなります。例えば、銀行口座や領収書、賃貸などの契約書など。とくに副業で個人事業を営む会社員などは、屋号を使うことで、領収書などが混ざってしまうのを防げます。

屋号を付ける際のポイント

屋号の付け方について、細かなルールはあまりありません。アルファベットや数字に加え、一部の記号も使用できます。ただし、実際に屋号を付ける際には、顧客から親しみや信用を得るため、以下のようなポイントを踏まえて考えましょう。

- 屋号から事業内容がイメージできるか

- 読み書きしやすく、覚えやすい言葉か

- ほかの事業者とかぶっていないか

- NGワードが入っていないか

屋号から事業内容がイメージできるか

屋号を聞いただけで、おおよその事業内容をイメージできることが大切です。たとえば「〇〇建築事務所」や「〇〇工房」など。その事業の得意分野が分かれば、それだけで信頼につなげることもできます。

読み書きしやすく、覚えやすい言葉か

屋号は様々な場面で、様々な人に対して使用します。電話では聞き取りづらい言葉や、パッと書き方が浮かばない言葉、読み方が難しい言葉などは極力避けましょう。また、シンプルで印象的な言葉を選べば、顧客に覚えてもらいやすくなります。

事業所の地名など、顧客にとって聞き馴染みのある言葉を入れるのも有効です。たとえば「上野整骨院」や「日本橋法律事務所」など。上手に地名を取り入れることで、信頼感を演出できるという効果もあります。

ほかの事業者とかぶっていないか

基本的に、ほかの事業者と屋号がかぶっても、法律的には問題ありません。しかし、事業者同士のトラブルに発展する可能性があるうえ、なにより顧客を混乱させてしまいます。近隣地域で同じ屋号が使われていないか、インターネットなどで確認しておきましょう。

また、商標登録されている名称や、近隣の会社が利用している「商号」なども避けましょう。明らかに類似している場合も、トラブルにつながる可能性があります。これらは法務省や特許庁のホームページから検索して確認することができます。

NGワードが入っていないか

「株式会社」や「銀行」など、あたかも法人であるかのような誤解を招く表現は、屋号に使用できません。NGワードの主な例は以下の通りです。ちなみに「オフィス」や「事務所」など、法人特有の表現でなければ使用できます。

屋号で使えないNGワードの主な例

- 会社

- 株式会社

- 法人

- 銀行

- Inc.

- Co.,Ltd

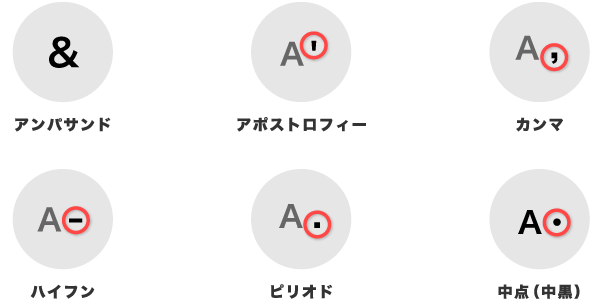

また、屋号の表記で使用できるのは「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「数字」「アルファベット(大文字・小文字)」に加え、一部の「記号」です。使用できる記号は以下のとおりです。

屋号で使える記号

まとめ – 個人事業主の屋号について

個人事業主は、適切な屋号を付けることで、個人名のみで事業を行う場合と比べて様々なメリットがあります。

屋号を付けるメリット

- 事業が認知されやすい

- 銀行口座の名義に屋号を記載できる

- 対外的な信用につながる

- プライベートとの区別がしやすくなる

上記のようなメリットを得るためには、以下のポイントに注意して屋号を考えましょう。

屋号を付ける際のポイント

- 屋号から事業内容がイメージできるか

- 読み書きしやすく、覚えやすい言葉か

- ほかの事業者とかぶっていないか

- NGワードが入っていないか

ちなみに屋号に使用してはいけないNGワードとは、以下のように、あたかも法人や銀行であるかのような誤解を招く表現を指します。

屋号に使えないNGワードの主な例

- 会社

- 株式会社

- 法人

- 銀行

- Inc.

- Co.,Ltd

上記のNGワードはもちろんのこと、商標登録されている名称や、近隣の事業者とかぶる表現は極力避けましょう。魅力的な屋号が付けられれば、それだけでも強力な営業ツールとなり得ます。