「小規模企業共済」とは、小規模事業のオーナーが退職金などを用意するために利用する共済のこと。積み立てた掛金をもとに、廃業などの際に「共済金」を受け取ることができます。掛金は全額が所得控除の対象になります。後々、共済金などを受けとる時にも節税メリットがあります。

目次

小規模共済は公的な退職金制度

「小規模企業共済」とは、国の機関である「中小機構」が運営する退職金制度のこと。加入した個人事業主は、1,000円~70,000円の間から選択した掛金を納付することで、事業を廃業した際などに「共済金」を受け取ることができます。

共済金が「失業手当」や「退職金」の代わりになる

廃業などの際に給付される「共済金」は、いわば個人事業主の「失業手当」や「退職金」のようなもの。小規模企業共済を利用することで、退職後の生活のために蓄えをつくることができます。

共済金の額は、納付した掛金の合計によって決まります。長期的に納付し、任意で解約などをしなければ、基本的に支払った金額よりも少なくなることはありません。掛金はすべて所得から控除できるため、節税面でもメリットがあります。

小規模企業共済の加入条件

個人事業主が小規模企業共済に加入する場合は、従業員の人数などに関して条件が設けられています。常に使用する従業員の数が、業種ごとに定められた範囲内であれば、事業主は基本的に加入することができます。

| 従業員数 | |

|---|---|

| 小売業・卸売業 | 5人以下 |

| サービス業(宿泊・娯楽業を除く) | 5人以下 |

| 建設業 | 20人以下 |

| 製造業 | 20人以下 |

| 宿泊・娯楽業 | 20人以下 |

| 農業 | 20人以下 |

専従者も「共同経営者」として加入できる

上記に当てはまる事業の場合、専従者(家族従業員)も「共同経営者」として小規模企業共済に加入できます。加入申し込みの時点で、以下のような条件をすべて満たしていれば「共同経営者」として認められます。

- 事業に必要な資金を調達している、または経営に関する重要な意思決定をしている

- 事業での責任ある業務に対して報酬を得ている

「共同経営者」として加入できるのは、事業主1人につき2人まで。上記の条件を満たしていれば、親族以外でも加入することができます。

掛金と共済金のしくみ

掛金は金額を自由に決められる

小規模企業共済の掛金は、月々1,000円~70,000円の間で、500円単位で自由に設定できます。この掛金の金額に応じて、共済金などの受取額が異なってきます。掛金は「月払い」「半年払い」「年払い」のいずれかで、口座から引き落としなどで納付します。

掛金は、1,000円~70,000円の間であれば、いつでも増額・減額が可能です。変更したいときは、所定の申込書を「中小機構」に送付すればOKです。

共済金には種類がある

「共済金」とは、小規模企業共済を解約する際などに受け取るお金ですが、受け取りの理由に応じて以下のような種類があります。

| 受け取る理由 | |

|---|---|

| 共済金A | 個人事業の廃業など |

| 共済金B | 老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上、掛金を納付した場合) |

| 準共済金 | 事業の法人化に伴って加入資格がなくなった場合 |

| 解約手当金 | 任意での解約など |

共済金の受取額は、「基本共済金」と「付加共済金」を合わせた金額です。「基本共済金」は、掛金の月額と納付期間によって決まります。以下の表は、掛金を1万円に設定した場合の、納付期間に応じた「基礎共済金」の例です。

| 納付年数 | 納付した掛金の合計 | 基礎共済額 |

|---|---|---|

| 5年 | 600,000円 | 621,400円 |

| 10年 | 1,200,000円 | 1,290,600円 |

| 15年 | 1,800,000円 | 2,011,000円 |

| 20年 | 2,400,000円 | 2,786,400円 |

「付加共済金」は掛金の運用収入などに応じて支払われる部分で、上記の「基礎共済金」に若干プラスして受け取れます。金額は、年度ごとに決定される「支給率」をもとに算出します。

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済に加入すれば、個人事業主でも「失業手当」や「退職金」のようなお金を受け取れます。しかし、ただ将来の蓄えを作りやすいというだけではありません。小規模企業共済には、他にも以下のようなメリットがあります。

- 節税しながら将来の蓄えを作れる

- 低金利の貸付制度を利用できる

それぞれのメリットについて、以下で詳しく説明します。

節税しながら将来の蓄えを作れる – 小規模企業共済のメリット

小規模企業共済では、掛金をすべて所得から控除できるうえ、共済金などを受け取る際にかかる所得税も抑えることができます。以下のイメージのように、納付する時と受け取る時で、二重の節税効果が得られるのです。

掛金をすべて所得から控除できる

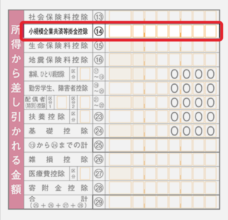

小規模企業共済の掛金は月々1,000円~70,000円の間で、500円単位で自由に設定・変更することができます。掛金はすべて「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から控除できるため、金額によっては高い節税効果が期待できます。

| 確定申告書B(小規模企業共済等掛金控除) | |

|---|---|

|

|

共済金は「退職所得」扱いで、かかる税金が少ない

「共済金」の受け取り方法は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」のいずれかを自由に選ぶことができます。一括での受け取りを選択した場合、共済金は「退職所得」として扱われ、確定申告の際にかかる所得税が少なくなります。

| 確定申告書B(退職所得) | |

|---|---|

|

|

低金利の貸付制度を利用できる – 小規模企業共済のメリット

小規模企業共済に加入していれば、納付した掛金の範囲内で、低金利の貸付制度を利用することができます。最短即日で借入れができ、利率は年0.9%~1.5%。金融機関の融資やカードローンなどと比べて、「低金利」かつ「迅速」な点が特徴です。

貸付制度には、利用の場面を問わない「一般貸付制度」を始めとして、主に以下のような種類があります。

| 貸付けの場面 | 利率(年) | |

|---|---|---|

| 一般貸付制度 | 基本的に問わない | 1.5% |

| 緊急経営安定貸付け | 経済状況の変化等で一時的に経営が悪化した場合など | 0.9% |

| 傷病災害時貸付け | ケガや病気、災害の影響で経営が悪化した場合など | 0.9% |

| 廃業準備貸付け | 廃業に伴い設備の処分費用などが必要になる場合など | 0.9% |

実際に貸付制度を利用する際には、基本的に「中小機構」へ申込みをした上で、「商工組合中央金庫」の窓口で手続きをします。

小規模企業共済で元本割れを起こすケース

ここでいう「元本割れ」とは、共済金などの金額が、納付した掛金の合計額を下回って、結果的に損してしまうことを指します。小規模企業共済は、もともとリスクの少ない制度ですが、以下のような場合は元本割れを起こしてしまいます。

小規模企業共済で元本割れを起こす主なケース

- 加入から20年未満で任意解約した場合

- 加入から6ヶ月未満で廃業した場合

廃業に伴って共済金を受け取る場合、基本的に元本割れは起きません。しかし、任意解約をした際に受け取る「解約手当金」は、元本割れを起こす可能性があります。加入から20年未満で任意解約をすると、「解約手当金」は元本割れしてしまいます。

また、共済金の受け取りには最低でも6ヶ月間の納付が必要になります。そのため、加入から6ヶ月未満で廃業した場合は、掛金がまるごと無駄になってしまいます。

まとめ – 小規模企業共済の加入条件とメリット

小規模企業共済とは、国が運営する、個人事業主などのための退職金制度のこと。掛金を積み立てることで、廃業などの際に「共済金」を受け取ることができます。加入できるのは、従業員数が以下の規定に当てはまる事業主と、その「共同経営者」です。

| 従業員数 | |

|---|---|

| 小売業・卸売業 | 5人以下 |

| サービス業(宿泊・娯楽業を除く) | 5人以下 |

| 建設業 | 20人以下 |

| 製造業 | 20人以下 |

| 宿泊・娯楽業 | 20人以下 |

| 農業 | 20人以下 |

小規模企業共済のメリット

小規模企業共済には、主に以下のようなメリットがあります。

- 節税しながら将来の蓄えを作れる

- 低金利の貸付制度を利用できる

小規模企業共済の掛金はすべて所得から控除できるうえ、「共済金」などを受け取る際にも税制上の優遇があります。結果として、二重の節税効果が得られます。

また、小規模企業共済の加入者は、納付した掛金の範囲内で、特別な貸付制度を利用することができます。金融機関の融資や、一般的なカードローンなどと比べて「低金利」かつ「迅速」な貸付けを受けられます。