労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つを合わせた総称です。従業員を雇う事業所のほとんどは、どちらも加入しなくてはなりません。1年分の保険料を、新規雇用の直後や年度始めに「前払い」で納付します。

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称

労働保険とは、「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つを合わせた保険制度の総称です。2つの保険にはそれぞれ、以下のような目的があります。

| 保険制度 | 目的 |

|---|---|

| 労災保険 | 業務に伴うケガ・病気の治療などについて、労働者や家族に給付を行う |

| 雇用保険 | 労働者の安定した雇用や就職の促進のために給付を行う |

原則として事業主は労働保険に加入できない

労働保険とは、本来「労働者」のための保険です。そのため事業主や専従者(家族従業員)は、原則として加入できません。ただし「労働保険事務組合」や「小規模企業共済」などを活用すれば、特別加入したり、同じような給付を受けたりすることが可能です。

労災保険とは?

「労災保険」とは、業務や通勤中のケガ・病気・死亡などについて、労働者や遺族に対して給付を行うための保険制度です。基本的に、一人でも従業員を雇う事業所は、必ず事業所単位で加入しなくてはなりません。

新たに従業員を雇って労災保険に加入する際は、以下の書類を提出し、雇用した年度の保険料を前もって納付します。

| 提出書類 | 提出期限 | 提出先 |

|---|---|---|

| 労働保険 保険関係成立届 | 雇用した翌日から10日以内 | 労働基準監督署など |

| 概算保険料申告書 | 雇用した翌日から50日以内 |

労災保険の主な給付

労災保険に加入している従業員は、仕事中や通勤中のケガなどについて、主に以下のような給付を受けられます。

| 給付の種類 | 給付の内容 |

|---|---|

| 療養補償給付 | ケガや病気の際、労働者は負担無しで治療を受けられる |

| 休業補償給付 | ケガや病気で働けない期間がある場合、賃金の約8割が給付される |

| 障害補償給付 | ケガや病気が治った後、障害が残った場合に一定額が給付される |

| 遺族補償年金 | 業務災害により労働者が死亡した場合、遺族に給付される |

保険料は事業主が全額負担

労災保険料は、前年度の賃金などに保険料率をかけて算出し、事業主が全額を負担します。保険料率は業種によって異なり、原則3年ごとに改正されます。2021年4月現在、全業種の平均料率は0.45%。ただし業種によっては最大8.8%と、大きな幅があります。

主な業種の保険料率は、以下の表のとおりです。保険料率は、平成30年4月から改正されていません。(令和3年4月現在)

| 業種 | 保険料率 |

|---|---|

| 小売業・飲食店など | 0.3% |

| 交通運輸業 | 0.4% |

| 食料品製造業 | 0.6% |

| 建築事業 | 0.95% |

| 農業など | 1.3% |

雇用保険とは?

「雇用保険」とは、労働者の安定した雇用と、失業者などの就職の促進のために給付を行う保険制度です。いわゆる「失業手当」などが雇用保険の給付にあたります。事業主は、条件を満たす従業員に関して、雇用保険に加入させる義務があります。

雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇う際には、以下の書類を提出します。保険料は労災保険の保険料とひとまとめにして納付する場合がほとんどです。なお「雇用保険適用事業所設置届」は、雇用保険の加入条件を満たす従業員を初めて雇う時だけ提出します。

| 提出書類 | 提出期限 | 提出先 |

|---|---|---|

| 雇用保険適用事業所設置届 | 初めて該当の従業員を雇用した翌日から10日以内 | ハローワーク |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した翌月の10日 |

雇用保険の加入条件

事業主は、主に以下の条件を全て満たす従業員に関して、雇用保険に加入させなくてはなりません。短期のアルバイトや学生アルバイトに関しては、これらの加入条件に当てはまらない場合があります。

- 一週間の労働時間が20時間以上である

- 31日以上、継続して雇用する見込みがある

- 学生ではない(卒業見込みや定時制などの場合を除く)

学生の場合は、「雇用関係によって得られる収入で生活する者」という「労働者」の定義から外れる場合があります。ただし自力で収入を得つつ、定時制の学校に通っている場合などは「労働者」と見なされます。明確な区別はないので、柔軟に判断しましょう。

雇用保険の主な給付

雇用保険に加入している従業員は、主に以下のような給付を受けられます。

| 給付の種類 | 給付の内容 |

|---|---|

| 基本手当 | 失業した際に再就職の支援として給付される、いわゆる「失業手当」 |

| 就職促進給付 | 基本手当を受け取った後、再就職が決定した際などに給付される |

| 教育訓練給付 | 失業期間中の職業訓練などの費用を一部補助するための給付 |

保険料は事業主と従業員の両方が負担

雇用保険料は、前年度の賃金などに料率をかけて算出し、従業員と事業主の両方で負担します。なお、料率は年度ごとに改正される可能性があります。2021年4月現在、業種ごとの料率は、従業員と事業主の負担分で分けると以下のようになっています。

| 従業員の負担 | 事業主の負担 | |

|---|---|---|

| 一般の事業 | 0.3% | 0.6% |

| 農林水産・清酒製造の事業 | 0.4% | 0.7% |

| 建設の事業 | 0.4% | 0.8% |

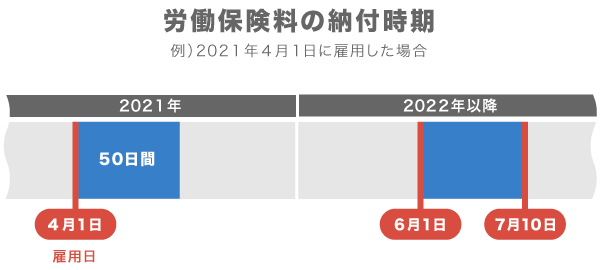

労働保険料の納付時期

労災保険と雇用保険の保険料は、基本的に2つまとめて「前払い」で納付します。納付の時期は、初めて従業員を雇う場合のみ「雇用から50日以内」、それ以降は原則として「毎年6月1日~7月10日」です。

なお、労働保険の年度の区切りは4月1日~3月31日です。確定申告などとは区切りが異なるので注意しましょう。

前年の賃金などをもとに一年分の保険料を計算し、上のようなスケジュールで申告・納付します。その後、賃金の変動などで保険料が変化する場合は、翌年度の納付の際に、合わせて再精算が可能です。

なお、保険料が40万円を超える場合や「労働保険事務組合」に加入している場合などに限り、3回に分割して納付することもできます。

二元適用事業の場合は保険料を別々に処理する

「二元適用事業」に該当する事業主は、労災保険と雇用保険の保険料を別々に申告・納付しなくてはなりません。一般的に、農林漁業や建設業などが二元適用事業に該当し、それ以外の業種を「一元適用事業」と呼ぶこともあります。

「一元適用事業」と「二元適用事業」では、労働保険に関する手続きで、主に以下のような違いがあります。

| 一元適用事業 | 二元適用事業 | |

|---|---|---|

| 保険関係成立届 の提出先 |

労働基準監督署のみ |

|

| 保険料の納付 | 銀行などでまとめて 納付 |

労災・雇用保険の両方で概算書を作り、銀行などで別々に納付 |

まとめ – 労働保険の加入方法

「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」をまとめた総称です。基本的に、事業主は従業員をその両方へ加入させなくてはなりません。加入の際に提出する書類は以下のとおりです。

| 提出書類 | 提出期限 | 提出先 |

|---|---|---|

| 労働保険 保険関係成立届 | 雇用した翌日から10日以内 | 労働基準監督署など |

| 概算保険料申告書 | 雇用した翌日から50日以内 | |

| 雇用保険適用事業所設置届 | 雇用した翌日から10日以内 | ハローワーク |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した翌月の10日 |

(一元適用事業の場合)

「労災保険」は基本的に、従業員を雇う全ての事業所が加入しますが、「雇用保険」は以下の条件をすべて満たす従業員だけが加入します。短期のアルバイトや学生などは、加入条件に当てはまらない場合があります。

- 一週間の労働時間が20時間以上である

- 31日以上、継続して雇用する見込みがある

- 学生ではない(卒業見込みや定時制などの場合を除く)

保険料の納付時期

労働保険は、1年分の保険料を「前払い」の形で納付します。納付の時期は、初めて従業員を雇い、事業所として労働保険に「新規加入」する場合と、それ以降「継続加入」する場合とで異なります。

| 加入状況 | 納付期間 | 納付内容 | 納付先 |

|---|---|---|---|

| 新規加入 | 雇用から50日以内 | 雇用年度の残り期間分の保険料 | 銀行など |

| 継続加入 | 原則的に6月1日~7月10日 | 1年分の保険料 |

労働保険の保険料は、金額が40万円を超える場合や「労働保険事務組合」に加入している場合などに限り、3回に分割して納付することもできます。